#大眾運輸

Action 1 / 捷運大臺中

Action 2 / 運輸多樞紐

#人本環境

Action 3 / 環城自行車

Action 4 / 街道真好行

#智慧交通

Action 5 / 智慧交通網

#共享運輸

Action 6 / 共享任意行

#均衡服務

Action 7 / 交通便利通

#城鄉創生

Action 8 / 歷史場域再現

Action 9 / 城區新生命

Action 10 / 都市縫合

Action 11 / 地方創生

Action 12 / 多元族群風華

#親山親水

Action 13 / 西濱遊憩藍帶

Action 14 / 梨谷悠遊山林

Action 15 / 城市水綠生態網

Action 16 / 筏子溪生態景觀廊道

Action 17 / 臺灣原生植物方舟

#居住品質

Action 18 / TOD舒活圈

Action 19 / 城市好好住

Action 20 / 美樂地PLUS

Action 21 / EOD校園轉型

#城市美學

Action 22 / 美學新生活

Action 23 / 創藝設計

Action 24 / 閱讀大臺中

#文化盛典

Action 25 / 盛典玩城市

Action 26 / 元宇宙新體驗

#產業升級

Action 41 / 農綠加值共生

Action 42 / 全球智造中心

Action 43 / 共享循環經濟

#全球運籌

Action 44 / 營運總部貨暢全球

Action 45 / 國際會展產業核心

#國際門戶

Action 46 / 臺中國際機場門戶

Action 47 / 臺中港自貿觀光門戶

Action 48 / 臺中車站文創門戶

Action 49 / 烏日高鐵轉運門戶

Action 50 / 水湳創新智慧門戶

#人才環境

Action 51 / 城市學園

Action 52 / 人才家園

Action 53 / 新創樂園

#行政效能

Action 54 / 智慧化基礎設施

Action 55 / 數位發展平臺

Action 56 / 落實廉政平臺

#再生能源

Action 57 / 綠能風光水

Action 58 / 智慧綠電網

#低碳生活

Action 59 / 零碳製造

Action 60 / 住商淨零碳排

Action 61 / 綠色運輸

#潔淨環境

Action 62 / 藍天白雲行動

Action 63 / 廢棄零污染

Action 64 / 珍愛水資源

#韌性應變

Action 65 / 防災應變力整備

Action 66 / 韌性水環境

Action 67 / 減緩坡地災害

Action 68 / 推動永續發展目標

#都市降溫

Action 69 / 都市風廊

Action 70 / 市區冷卻

Action 71 / 都市森林

具臺中味的魅力城市

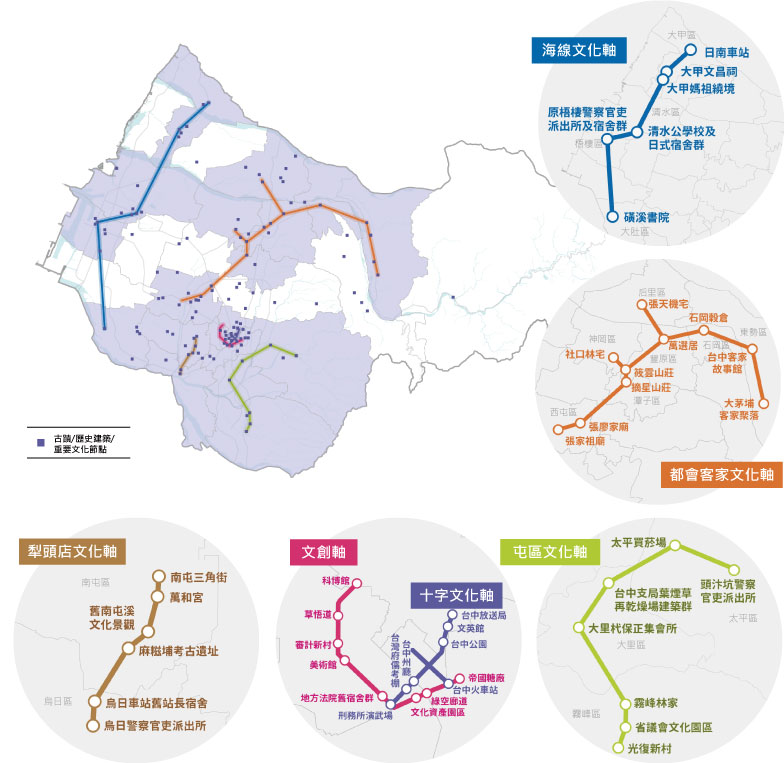

#城鄉創生

Action 8 / 歷史場域再現

- 臺中市舊城區為日治時期台灣中部地區經濟與文化發展的重鎮,機關林立、人口密集,周邊保留了許多歷史建築。隨著市政中心的遷移,使舊城區逐漸沒落,未來重新考量周邊環境與建築的特性,將原有歷史空間再造與活化,並帶動舊城區的文化再生。

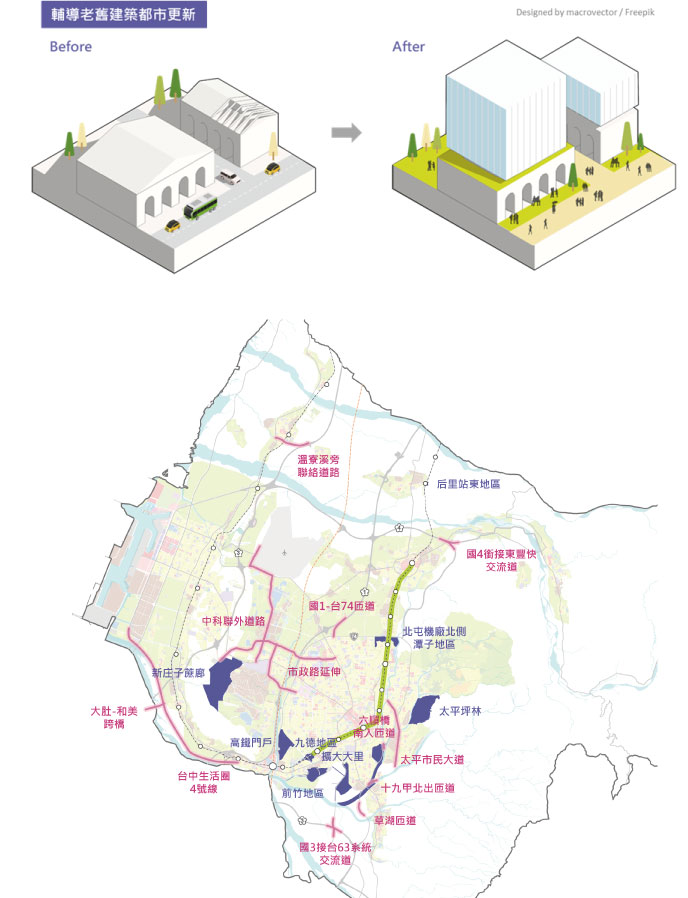

Action 9 / 城區新生命

- 臺中市的歷史與古蹟共有167處,為落實保存文化資產,市府採「從單點到場域」策略,修復並活化舊城區老舊建築,賦予老舊建築新生命,並重新展現老舊建築的風華,吸引民眾造訪以及旅客到訪旅行。

Action 10/ 都市縫合

- 築的風華,吸引眾造訪以及旅客到訪旅行。隨著臺中市行政區與都市層級的改變,突破以往受限於現有個小區都市計畫的各別規定,以都會區的宏觀視野,縫合不同都市計畫區之間的問題,將單一的行政區朝向大都會整合型的功能區域,聚焦在整體的發展上,作為臺中市向外擴展的發展動力。

Action 11 / 地方創生

- 臺中市核心區外擁有豐富海岸資源與觀光休閒環境優勢,大甲媽祖遶境、大安沙雕音樂祭等大型盛典活動均吸引大量人潮進入本區,而面臨地方人口不斷流失與觀光人口短暫性停留,應導入地方創生概念透過地方生活與就業環境的升級整備,提升環境品質,並適度結合聚落發展特色觀光遊程,整建觀光軸帶連結地區特色產業,完善地區整體發展願景。

Action 12 / 多元族群風華

- 2018年臺中市成為臺灣第二大城市,人口成長與都市發展迅速,為平衡傳統與現代的發展,除了呼籲保護文化遺產外,也提倡更多族群間的包容與永續性。

##親山親水

Action 13 / 西濱遊憩藍帶

- 臺中市海線旅遊資源豐富,具備山海景觀、親海的休憩據點,透過整體規劃的串聯,強化周邊景點的觀光休憩功能,提供旅客有更完善的觀光遊憩環境。

Action 14 / 梨谷悠遊山林

- 承襲行政院環境保護署之「國家環境保護計畫」實現永續發展為整體施政理念,加強自然保育,並建構完整的生態旅遊廊道。

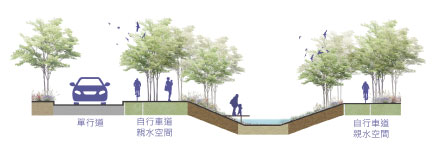

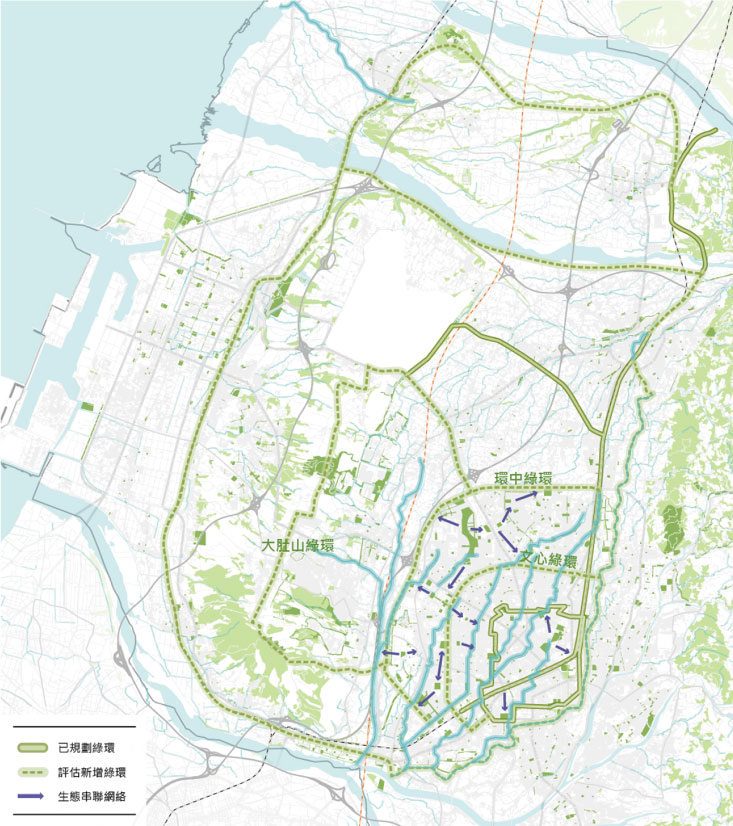

Action 15 / 城市水綠生態網

- 臺中盆地的水文軸線與都市綠園道系統塑造了臺中市區藍綠交織的空間特色。為呼應國土生態保育綠色網絡藍圖,並建構舒適易親近的城市開放空間,透過藍帶與綠帶周邊設施的環境營造,由大到小不同尺度的思考,盤點藍綠帶發展潛力,建構臺中市區完善的藍綠廊帶系統,彰顯臺中藍綠交織的城市特色。

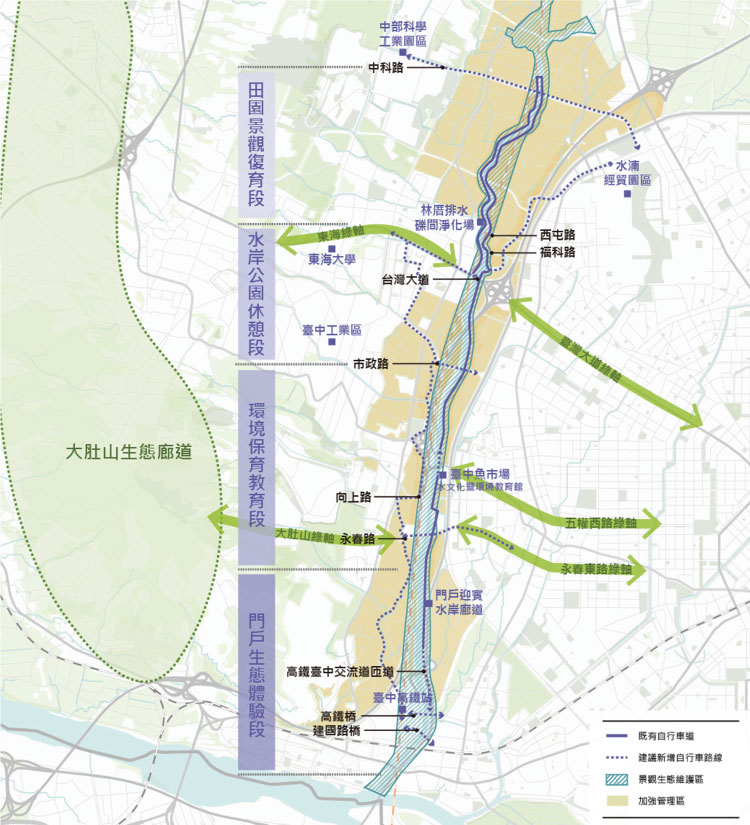

Action 16 / 筏子溪生態景觀廊道

- 臺中市區域計畫(107)定位筏子溪為「生態迎賓河道」;都市計畫主要計畫定位筏子溪為「生態景觀廊道」,顯示筏子溪為營造臺中的獨特入口門戶意象之重要角色,應以環境營造、生態復育、親水空間三大面向,塑造城市入口大廳及共生保育廊帶,以開放友善的水岸環境建構新的城市水綠軸線。

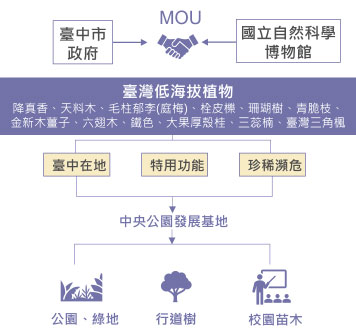

Action 17 / 臺灣原生植物方舟

- 選擇中央公園作為稀有植栽培育基地,目前園內植栽原生種約83%,由科博館精選12種臺灣原生樹種來增加植栽生態的豐富性,未來規劃發展為環境教育場域。

#居住品質

Action 18 / TOD舒活圈

- 以TOD發展為目標,配合規劃人本環境的空間,結合周邊住宅及商業發展,形塑便捷舒適的TOD生活圈。

Action 19 / 城市好好住

- 臺中市考量市民居住空間的需求以及負擔租金的能力,提供社會住宅等方式協助市民,並提出3C( Community、City、Country)共好聚落概念,提供市民多元的居住協助。

Action 20 / 美樂地PLUS

- 打造符合兒少安全及促進身心發展的遊憩空間,透過計畫的營造,導入民眾參與,共同創造及維護公園的景觀設施,創造具有特色的兒童公園。

Action 21 / EOD校園轉型

- 近年來高齡化、少子化日益嚴重,使部分學校因招生不足面臨廢校的命運。未來透過校園的轉型,提供地方資源,將閒置的校園再利用,協助學校轉型與發展。

#城市美學

Action 22 / 美學新生活

- 臺中市政府將設計導入城市發展,推動空間美學和提升城市的品質,並將設計帶動公共服務的創新,來提升市民生活的新體驗。

Action 23 / 創藝設計

- 臺中市除了山、海、屯、城的歷史文化脈絡外,城市的街坊巷弄也匯聚了各種生活創意,藉由不同產業的合作與聚集、展覽的設置與規劃,相互交流與體驗,建構出臺中不同美學生活。

Action 24 / 閱讀大臺中

- 臺中市為歷史文化資源豐富的地方,建立在地的文化生活圈,舉辦社區工作坊,凝聚社區居民對在地環境發展的重視,以及社區的認同感,建立良好的人文生活場域。

#文化盛典

Action 25 / 盛典玩城市

- 持續推廣臺中市藝文活動,將藝文帶動地方區域的發展,促進文化之間的交流,提升市民的生活品質。

Action 26 / 元宇宙新體驗

- 近年來以科技藝術作為發展特色,利用互動式沉浸體驗、光影裝置等科技技術,提供市民多元活動體驗。